ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 雪害対策 > 雪害事故を防止しましょう

更新日:2024年12月9日

ここから本文です。

雪害事故を防止しましょう

雪の事故に注意しましょう!

毎年、雪下ろし中・除雪作業中の事故による死傷者が発生しています。

山形県内では、昨シーズン(令和5年12月~令和6年3月)に人的被害を伴う事故が17件発生しました。

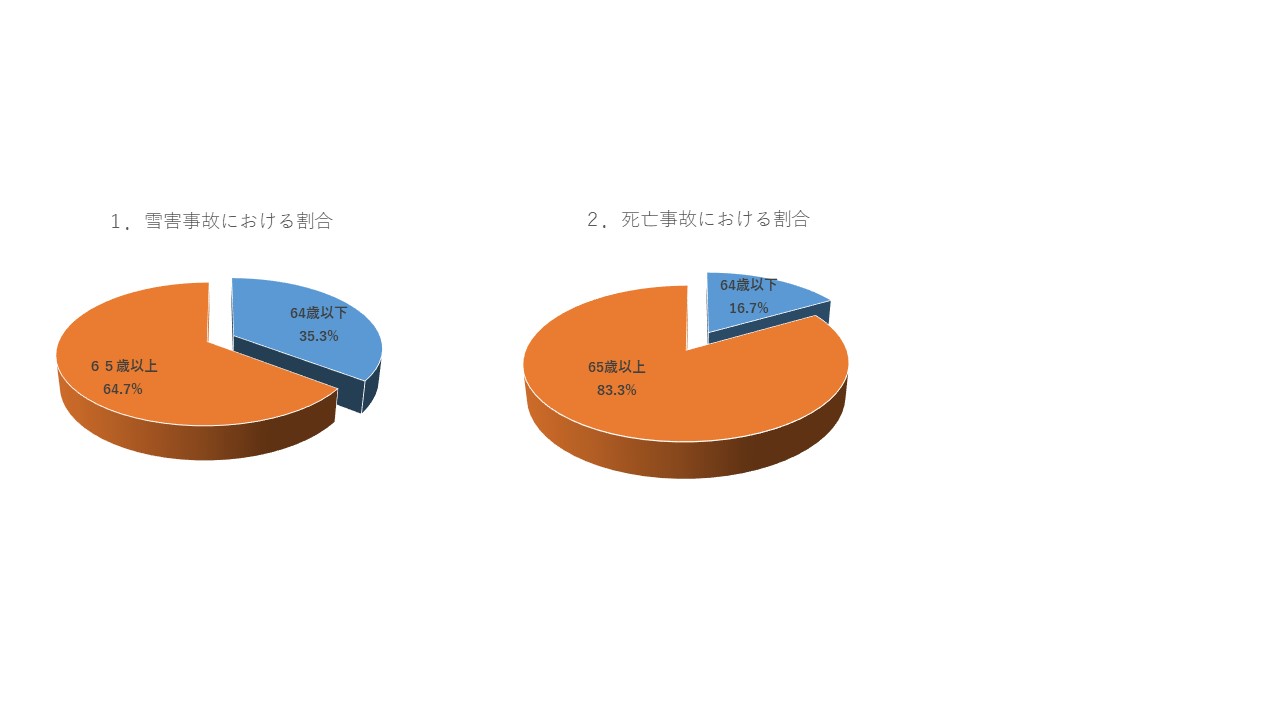

過去5年間の合計でも、事故による死傷者数が498名、うち死亡者が30名(6.0%)、重傷者が246名(49.4%)となっており、毎年、多くの方が雪下ろしや除雪作業中の事故で死傷しています。(※数値は県のまとめ)

令和7年1月10日(金曜日)から2月9日(日曜日)は雪害事故防止強化月間です

県では、除排雪作業の機会が増え、雪害事故が多く発生する時期である1月上旬から2月中旬のうち1か月間を「雪害事故防止強化月間」として設定し、安全な雪下ろし作業等に関する普及啓発を強化します。過去の雪害事故の発生状況を見ると、12月から3月までに発生した雪害事故の5割以上が1月上旬から2月中旬にかけて発生しています。

雪下ろし中の事故を防ぐために、一人で屋根の雪下ろしは行わず、二人以上で作業を行ってください。やむを得ず1人で作業をする場合は、家族と隣近所に声掛けをしましょう。特に高齢者の方は体の調子を考えながら、必要以上に屋根に登らないようにするなど、無理のない範囲内で作業を行ってください。また、命綱を使い、はしごをしっかり固定するなど、安全には十分注意して雪下ろし作業を行いましょう。

ミニブック「安全な雪下ろしガイド」(PDF:2,297KB)

慣れているから大丈夫?油断大敵、過信は禁物です!

「雪下ろしを毎年していて転落したことなんてないんだから、我が家でそんな事故は起きるはずがない!」

「雪下ろしを毎年していて転落したことなんてないんだから、我が家でそんな事故は起きるはずがない!」

「どうせ落ちないから、面倒だしヘルメットも命綱も必要ないよ。」

「事故が毎年あるのは知っているけど、自分は事故なんて起こさない。慣れているんだから。」

はたして本当にそうでしょうか?

事故が起きると事前にわかっていて事故に遭う人はいません。誰もが、「自分は大丈夫だ」と思っていながら、屋根から転落したり、落ちてきた雪に当たったりして、最悪の場合、命を落とすことになってしまうのです。

本県においては、特に65歳以上の高齢者の方が被害に遭うケースが多くなっています。(下の円グラフ参照)

長年の作業歴や経験から、「慣れているから自分は大丈夫」と思われるかもしれませんが、「絶対に大丈夫」はありえません。

自分のため、家族のために、“万が一”に備えて、安全のための装備をして雪下ろし・除雪作業を行いましょう。

過去5年間に発生した雪害事故による死傷者の年齢別割合

この円グラフのとおり、65歳以上が大きな割合を占めています。

安全な雪下ろし作業~雪下ろしは危険だよ!油断は絶対にしないで‼~

過去5年間の雪害の事故原因を見ると、自宅など建物の雪下ろし中の事故が全体の5割以上を占めており、特に高齢者が被害に遭うケースが多いようです。このような状況を踏まえ、県では雪下ろし・落雪事故防止の注意喚起を行うため、安全な雪下ろし作業のポイントをまとめたチラシやミニブック、DVDを作成しています。雪下ろし時の注意事項を御確認いただき、事故防止に御活用ください。

安全な雪下ろしのポイントは8つ!

ミニブックを見るためには次のリンクをクリック

ミニブック「安全な雪下ろしガイド」(PDF:2,297KB)

1.2人以上で周囲にも注意!

万が一の事故に備えて2人以上で作業し、何かあったときにはすぐに助けを呼べるようにしましょう。

どうしても1人での作業となる場合には、携帯電話を忘れずに持ち、家族や隣近所に声をかけてから作業をしましょう。

軒下の人や電線にも注意しましょう。

2.安全な服装で!

屋根からの転落、頭上からの落雪から頭を守るため、ヘルメットを被りましょう。

着ぶくれせず、動きやすい服装で作業しましょう。また、足の裏から伝わる感触はとても重要です。厚底の長靴は避けましょう。

3.命綱を使いましょう!

転落防止に最も効果的なのは、命綱を使用することです。

安全帯など幅の広いもので体に固定し、正しく結びましょう。トラロープは滑りやすく、ほどける危険性もあるので、避けましょう。

命綱を結びつけるには、専用のアンカーを使う、家の反対側の柱に結ぶなど、状況に応じて工夫しましょう。

長さは、屋根の上で止まる長さに調整しましょう。

命綱を結びつけるアンカーの設置について、「リフォーム補助金」が活用できる場合がありますので、詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。

4.はしごはしっかり固定!

はしごの昇り降りは特に注意が必要です。

屋根に対してまっすぐに、はしごの足下はしっかり固め、上部はロープで固定しましょう。

長さは軒先より60センチ以上高くすることもポイントです。

5.使いやすい除雪道具で!

軽く、雪が付きにくいスコップやスノーダンプを使うようにしましょう。

雪を付きにくくするスプレーなどを作業前に使用しておくのもおすすめです。

6.屋根の雪のゆるみに注意!

暖かい日の午後は、屋根の雪がゆるんで転落の危険が高まります。雪下ろしは避けましょう。雪解け水や雪が動く音に注意しましょう。

県では、気温や積雪深のデータをもとに「雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報」を発表していますので、参考にしてください。

7.無理な作業はやめましょう!

雪下ろしは重労働です。作業の前には準備運動をし、体調が悪いときには無理をしないようにしましょう。

量が多いときには一気に終わらせようとせず、十分な休憩を取りながら作業しましょう。

もし危ない、落ちそうだと感じたらスコップやスノーダンプを離し、自分の身を守りましょう。

8.順序を守って足場は特に注意!

上から順に雪を下ろし、雪が滑り落ちてくるのに巻き込まれないようにしましょう。

足場は慎重に作りましょう。厚さ20センチ程度の雪は残しておいた方が滑りにくいです。

軒先は危険です。雪止めより先には足場を作らず、軒先の雪は最後に落としましょう。

安全な雪下ろし作業『DVD』

「安全な雪下ろし作業~あなたの命をたいせつにするために~」(動画)(外部サイトへリンク)

また、山形県では、屋根からの落雪や雪下ろし中の転落事故が発生しやすい状況になったことをお知らせする「雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報」を県ホームページこちら防災やまがた!で発信しています。

除雪機使用中の事故も多発しています!

除雪機を使用した作業中の事故も例年多発しています。

特に多いのは、雪詰まりを取り除こうとして除雪部に手を入れ、回転部(オーガ等)に巻き込まれるケースです。

雪詰まりを取り除くときには、たとえ面倒に思ってもエンジンを止め、必ず雪かき棒を使いましょう。

また、デッドマンクラッチ等の安全装置を無効化して除雪機を使用するのは大変危険です。決して行わないでください。

あわせて、作業中には周りに人を近づけない、後進(バック)するときには後ろや足下を必ず確認するなど、自身や周りの方に注意して作業しましょう。

「除雪機による事故を防ごう!」(安全啓発チラシ)(PDF:1,964KB)

問合せ:除雪機安全協議会(一般社団法人日本農業機械工業会内)

雪に関係するページ

【雪おろシグナル】積雪の重さを地図上に表したもので、防災科学技術研究所と新潟大学が共同で開発しています。

詳細は下記バナーをクリックしてください。

(外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク)

山形県の国民保護

気象庁(外部サイトへリンク)

- 注意報・警報(外部サイトへリンク)

- 天気予報(外部サイトへリンク)

- 気象情報(外部サイトへリンク)

- 洪水予報(外部サイトへリンク)

- アメダス(外部サイトへリンク)

- レーダ降水ナウキャスト(外部サイトへリンク)

- 台風情報(外部サイトへリンク)

- 地震情報(外部サイトへリンク)

- 津波予報(外部サイトへリンク)

- 緊急地震速報について(外部サイトへリンク)

![]()

山形地方気象台(外部サイトへリンク)

![]() (外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク)

防災学習施設

お問い合わせ

(外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク) (外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク)