更新日:2020年10月7日

ここから本文です。

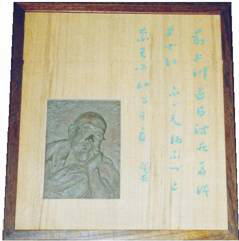

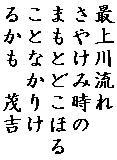

副賞:レリーフ

第1回(昭和30年度)〜第14回(昭和43年度)

新海竹蔵 作

新海竹蔵(しんかい・たけぞう)

(明治30-昭和43)

明治30年山形市の仏師の長男として生まれる。明治44年高等小学校卒業後上京し、伯父新海竹太郎に師事して彫刻を学ぶ。大正4年第9回文展初入選、以後、文展、帝展へ出品したが、大正13年第11回院展彫刻部に木彫≪姉妹≫を初出品し注目され、以後院展で活躍するようになる。大正14年第12回院展で院友、昭和2年同人に推挙された。昭和17年茨城県五浦に岡倉天心記念碑としてブロンズの天心像レリーフを制作。戦後はわが国伝統素材である乾漆の技法を工夫し、≪在田翁試作≫(昭和23)、≪少年トルソー≫(昭和28)をはじめ独自の木心乾漆による少年や少女の一連のトルソーを数多く手がけた。昭和36年院展彫刻部解散後、同部の同志と彫刻家集団S.A.S.を結成、同年の第1回展に≪三味線試作≫≪二つのトルソー≫を出品、とくに前者は日本的題材を塑造により制作したもので、あらたな具象表現の展開を示すものとして注目された。この間、昭和和24年には日本美術家連盟創立に際し委員として参画。昭和38年S.A.S.が国画会に合流、彫刻部を再興し、国画会会員となる。昭和27年から昭和43年の間東京教育大学教育学部彫塑専攻科の非常勤講師もつとめた。

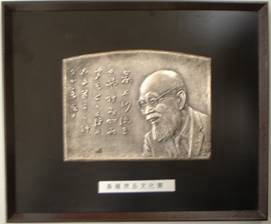

第15回(昭和44年度)〜第47回(平成13年度)

桜井祐一 作

桜井祐一(さくらい・ゆういち)

(大正3-昭和56)

大正3年米沢市に生まれる。昭和6年小林芳聰に彫刻の手ほどきを受け、翌年平櫛田中に師事する。昭和9年第21回院展に初入選、新文展にも入選する。昭和15年日本美術院院友となり、昭和21年第31回院展で日本美術院賞、昭和24年第34回院展で日本美術院奨励賞を受賞。さらに昭和26年第36回院展、翌年第37回院展で連続して日本美術院賞大観賞を受賞、昭和30年同人に推挙される。昭和36年院展彫刻部解散にともない彫刻家集団S.A.S.を結成、昭和38年国画会に合流し同会彫刻部創立メンバーとなる。昭和40年第1回現代日本彫刻展宇部市賞、昭和52年第5回長野市野外彫刻賞、昭和54年第10回中原悌二郎賞、昭和55年第1回高村光太郎賞を受賞するなど、戦後具象彫刻の代表的作家として活躍した。

第48回(平成14年度)〜

峯田義郎 作

峯田義郎(みねた・よしろう)

(昭和12-)

昭和12年山形市に生まれる。昭和35年東京教育大学芸術学科卒業。在学中の昭和34年白日展に初出品し白日賞受賞、また第2回新日展に初入選。以後白日展には現在に至るまで出品をつづけ、昭和62年内閣総理大臣賞・吉田三郎賞、昭和63年中沢弘光賞、平成5年長島美術館賞を受賞するなど、白日会彫刻部の中心的作家として活躍している。日展には昭和58年まで出品し、昭和49年と昭和50年に特選を受賞。ほか昭和49年第9回昭和会展林武賞、昭和57年第2回高村光太郎大賞展で鹿内信隆特別優秀賞、昭和59年第3回同展でエミリオ・グレコ特別優秀賞、昭和61年みなとみらい21彫刻展で協賛賞・市民賞、昭和62年第15回長野市野外彫刻賞、平成元年倉敷市緑の彫刻賞、平成3年第5回神戸具象彫刻大賞展特別優秀賞など賞を重ね、平成15年第1回コンスタンチン・ブランクーシ賞を受賞した。この間昭和51〜52年文化庁派遣芸術家在外研修員としてメキシコ、ヨーロッパに留学。平成4年から東北芸術工科大学教授をつとめる。

お問い合わせ